Roda Gigante

Por Nelson Menda

Durante minha infância, passada em Porto Alegre, enchia o peito com orgulho por ser, além de brasileiro, gaúcho. Não gaúcho por andar de bombachas e tomar chimarrão que, aliás, nunca gostei de sorver. Nem de utilizar o tu ao invés do você. Mas gaúcho por ter nascido no Rio Grande do Sul, mesma terra de Getúlio Vargas, que governou o Brasil durante a maior parte da minha infância e adolescência.

Nascido e criado na Cidade Baixa, perto do Palácio Piratini, sede do governo estadual, cursei o primário no Grupo Escolar Paula Soares, onde também estudava o filho do governador e sobrinho do Presidente da República. Essa proximidade com os dirigentes políticos transmitia a sensação de que fazíamos parte do poder.

Mas por que meus pais tinham decidido residir em um local tão próximo do poder, quando existiam bairros mais seletos naquela cidade cognominada Leal e Valerosa? Só vim a entender alguns anos depois, quanto aprendi que nós, sefaradis, sempre fizemos questão de residir nas cercanias do poder. E o poder, naquela situação específica, estava localizado no centro da cidade, a duas quadras da nossa casa, pois residíamos na Cidade Baixa, pertinho do Poder. Mas não fazíamos parte dele.

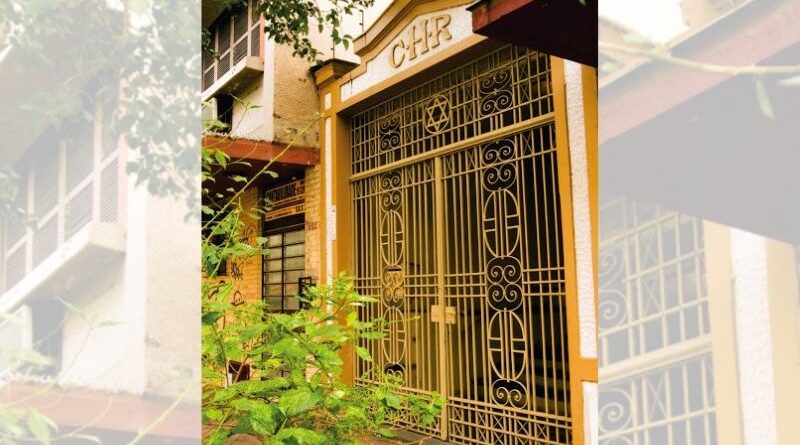

A uma quadra da nossa casa ficava o Centro Hebraico Riograndense, única sinagoga sefaradi de Porto Alegre, que chamávamos de Kal e frequentávamos aos sábados e datas festivas. Nessa sinagoga, os Mendas dispunham de cadeiras reservadas, com nosso sobrenome estampado na superfície posterior dos encostos. Depois das rezas, degustávamos borrecas salpicadas com sementes de gergelim acompanhadas por azeitonas, que os mais velhos chamavam aceitunas, acompanhadas de pequenos goles de um vinho adocicado.

Para ir ao Centro Hebraico nossas mães faziam questão que vestíssemos nossas melhores roupas. O prédio do Centro Hebraico estava situado em um terreno retangular que se elevava a partir da portaria e apresentava alguns degraus, o que provocava reclamações dos mais idosos. Contava com três pavimentos, um dos quais era o salão de festas, para celebrar comemorações, dentre elas o próprio Carnaval.

Sefaradi que se preza adora um baralho e o Centro Hebraico reunia muita gente ligada ao carteado. Era a forma inteligente de atrair o público e garantir a subsistência da instituição, apesar de, volta e meia, o jogo descambar para grandes discussões. Alguns associados, mais religiosos, criticavam a prática de jogos de cartas no mesmo prédio da sinagoga. Essa disputa entre religiosos e jogadores, enquanto esteve empatada, garantiu a manutenção do Kal. Como não há bem que sempre dure, o grupo contrário ao jogo acabou vencendo. A partir daí o Centro Hebraico entrou em uma espiral descendente da qual nunca mais se recuperou. Isso porque, ao acabar com o jogo, os puristas acabaram liquidando a própria fonte de receita da instituição.

Por ironia do destino, a apenas uma quadra de onde residíamos, estava situada a Rua Pantaleão Telles, onde estavam concentrados os estabelecimentos em que as moças da chamada vida fácil exerciam suas atividades. A concentração das denominadas “casas de tolerância” na Pantaleão Telles acabou por conferir um duplo sentido ao nome Pantaleão. A tal ponto que a municipalidade, algum tempo depois, decidiu substituir o nome daquela artéria, que passou a se chamar Washington Luiz, em homenagem a um dos heróis da nossa história. Ninguém, em sã consciência, teria a ousadia de permitir a exploração do chamado baixo lenocínio em uma artéria que homenageava a memória de um grande patriota. Devo confessar que, em razão da minha tenra idade, só passei, uma vez, por uma calçada da Pantaleão Telles/Washington Luiz. E, assim mesmo, com o coração na mão, por estar em território proibido para menores de 18 anos.

Lembro que meu pai, que trabalhava de sol a sol em seu escritório de contabilidade, exibia, na parede do seu local de trabalho, uma foto emoldurada de Getúlio Vargas, o homem que governou o país em duas ocasiões, de 1930 a 1945 e de 1950 a 1954. Nunca fiquei sabendo se aquela exibição da foto presidencial era obrigatória ou se meu pai simpatizava com o Getúlio.

Tenho registrada na memória a solenidade cívica em que as crianças de praticamente todas as escolas da capital gaúcha foram às ruas, bandeirinhas na mão, saudar a passagem, em alta velocidade, de um enorme carro preto, conversível, que conduzia o Presidente da República e o Governador do Estado. Passaram tão rapidamente que não deu, sequer, para vislumbrar quem estava no seu interior. Posteriormente, vim a saber que já se tramava, naquele longínquo ano de 1953, a deposição do Presidente da República. A pressa, ao que tudo indica, era para evitar um possível atentado. Que, se perpetrado, teria provocado muitas vítimas.

O fato é que, depois disso, o Brasil tem atravessado uma série de crises, que ainda estão ameaçando sua frágil democracia. Verdade seja dita, já não moro mais no Brasil, mas ainda me preocupo com o acontece por lá. Afinal, foi o país que recebeu meus ancestrais, tanto paternos quanto maternos, de braços abertos. Além disso, o idioma em que consigo me expressar, o português, está intimamente inserido nos meus neurônios. Minhas filhas são bilíngues, mas os netos, não. São gringos, já não falam português. Os tempos são outros e, à semelhança de uma roda gigante, nossa realidade está em permanente processo de mutação. Oxalá seja para melhor.

Foto: Centro Hebraico Riograndense (Facebook)